成德眉资都市圈协同创新能力指标体系构建研究

基金项目:四川工业科技学院 2023年度校级科研项目《成德眉资都市圈协同创新绩效研究》(GKY23A17)

陈海燕

作者单位:四川工业科技学院

【摘要】协同创新为成德眉资都市圈的发展带来了新格局,同时也带来了新挑战,如何测算评价都市圈协同创新发展能力,更详细了解区域各地的协同创新发展绩效水平差距成为了全面实施都市圈协同创新的关键。基于此,本文从成德眉资都市圈协同创新视角出发,从多个角度对协同创新指标进行研究,并对指标体系的实际应用情况进行了分析,为成德眉资都市圈协同创新能力评价提供重要借鉴,同时也对其他区域协同创新能力评价具有积极参考意义。

【关键词】成德眉资都市圈;协同创新能力;指标体系

一、引言

党的二十大报告明确指出,“推动成渝地区双城经济圈建设”“以城市群、都市圈为依托构建大中小城市协调发展格局,推进以县城为重要载体的城镇化建设”,报告还指出,要深入实施区域协调发展战略,加快发展新格局,着力高质量发展研究。以“都市圈同城化发展试验田、经济区与行政区适度分离改革制度创新平台、新型城镇化高质量发展示范地”为突破的成德眉资同城化综合试验区,成为了推动成渝地区双城经济圈建设的重要一环。2022年 3月 25日,四川省发展和改革委员会印发《成德眉资同城化综合试验区总体方案》,预示成德眉资同城化发展进一步完善。协同创新为成德眉资都市圈的发展带来了新格局,同时也带来了新挑战,如何测算协同创新发展能力,更详细了解区域各地的协同创新发展水平差距,进一步促进成渝地区双层经济圈的高质量发展,成为了亟待解决的问题。

成德眉资都市圈协同发展正处于起步成长期,协同创新能力指标的相关研究较少,尚未形成一套完整的指标体系。基于此,本文从创新活动的特点出发,制定具有代表性的指标体系,以期能够实际运用到成德眉资都市圈协同创新能力评价的实际工作中去,便于详细了解区域各地的协同创新能力水平差距,促进成德眉资都市圈协同发展、高质量发展。

二、区域协同创新内涵及理论

促进不同区域之间的协同创新是生产要素和创新要素在区域内或区域间流动的重要推动力,也是推进区域协调发展战略实施的关键途径,从而有助于形成统一的大市场。近年来学者们围绕区域协同创新的空间效应、能力指标体系、创新合作、实证研究等方面展开了研究,邓晶等在研究城市群整体的绿色经济发展水平时使用了空间杜宾模型方法,证实区域协同创新对经济发展有积极正面作用;王钰结合四川省“一干多支”区域科技协同现状和问题,从资源保障能力、知识创新能力、知识配置能力、知识应用能力、环境支撑能力五个方面构建了区域创新能力指标体系;王海花等通过实证研究表明区域间技术邻近有利于跨区域协同创新质量提升;郑文江等结合珠江三角洲情况构建对区域协同创新体系的分析框架,同时还研究了区域创新网络的形成;黄寰等从双城经济圈人才、产业、平台、环境等四个方面的要素优化方法,为成渝两地科技协同创新提供一种新的思路和方法;叶颖和雷玉桃以珠三角城市群为代表探讨了都市圈高质量发展的动力在于行业异质性等;Aronica等研究发现在微观企业中除了投入和产出视角外,外部环境因素也是重要的影响因素;LINDSAY等在研究创新系统、分析协同创新对激活劳动市场的作用时发现区域决策协同这一点的重要性。

此外,2022年发布的《成都都市圈发展报告(2021)》,设计了横向对外和纵向对内两套评价体系,使用了创新活力、创新协同、机制创新等二级指标评价成都都市圈协同创新发展,既与国内部分都市圈开展高质量发展比较,又面向成德眉资四市进行纵向分析;2023年发布的《现代化成都都市圈高质量发展指数》则构建一个涵盖三级指标的横向比较评价指标体系,比较包括成都都市圈与上海大都市圈、广州都市圈、深圳都市圈等国内九个头部都市圈的发展差异,并对成都都市圈核心领域的发展水平做出客观评价。基于上述分析发现,目前对区域协调创新指标体系进行深入研究的文章和报告还不多见,有必要结合成都都市圈发展现状,设计切合其协调创新实际发展情况的评价指标体系。

三、成德眉资都市圈协同创新发展中的挑战

1.创新资源协同方面

创新资源协同主要是通过适当的政府指导方针和机构协议,促进大学和研究机构利用各自的能力和网络,整合互补资源,实现各方优势互补,推广技术并加快成果应用和产业化发展,开展产业合作形成产业合作形成产业链条。此外,城市群作为创新要素资源的主要集聚地,不仅要提高区域经济协调性,还要充分发挥创新作为经济高质量融合发展“第一动力”的作用。目前成德眉资都市圈在经济发展水平和资源禀赋上存在较大差距,从经济总量来看,2022年成都经济总量是德阳的 7.4倍,眉山的 12.7倍,资阳的 22倍;从人才资源来看,2022年成都市普通高校毕业生 278332人,超过德阳的 10倍,眉山的 37倍,资阳的 219倍,存在巨大的人才资源差距,从人才流动来看也多是流入成都,而德阳、眉山、资阳三市人才流入少,高端人才还存在较大缺口;从科技投入来看,中心城市成都科技投入力度大,其他三地与成都相比差距较为明显,成都都市圈科技创新软实力有待提升。从各项数据来看,短时间德阳、眉山、资阳难以摆脱成都的虹吸效应对其经济发展产生的负面影响,成都对周边城市的虹吸效应远大于辐射带动作用。

2.创新主体协同方面

科技型企业、高校、科研院所是创新活动的主力军,在成德眉资都市圈建设中要汇聚各类资源要素,开放更多应用场景,推动各创新主体协同互动,但目前城市之间的“本位主义”是客观存在的,利益屏障尚未被打破,为实现成都、德阳、眉山、资阳四地跨区域的产业合作,必须充分考虑到每个城市各自的利益形成统一的意见,搭建沟通桥梁,利益的分配上尽量避免较大差距。在成德眉资都市圈成长期的发展中着力解决合作意愿不强、动力不足、创新热情缺乏等问题,打破对传统经济增长方式和现有商业发展模式的依赖。综上,各方急需搭建政产学研用一体化的数字协同创新平台,打破传统合作模式的沟通屏障,推动科技金融相关企业加入协同战线,设立联合基金,引导各创新主体间信息、技术、人才等要素的充分释放与高效利用。

3.创新成果应用协同方面

科技成果转化应用要真正从实验室走向市场需要各个部门统筹协调、军民融合联动,将创新成果更好更快更有效率地转化为现实生产力。在技术和市场需求的匹配方面,创新成果往往在技术层面具有先进性,但如何将这些技术与市场需求相结合,使其真正转化为有价值的产品或服务,是一个巨大的挑战,这需要对市场有深入的了解和敏锐的洞察力,同时还需要具备将技术与市场对接的能力。此外,创新成果的应用协同还可能受到政策和法规的制约,例如技术出口限制、行业准入标准等,创新成果往往涉及到知识产权保护问题,如何在保护知识产权的同时,确保各方利益的公平分配,是协同合作中需要解决的一个重要问题。

4.创新生态环境协同方面

在产业链建设及产业分工方面,成都单核独大导致次 级中心城市发育不足,不具备城市梯次和功能梯度布局。同时,成德眉资地区存在资源条件相似、禀赋近似、区位相近的情况,产业定位同质化的现象比较突出,如成都提出构建建圈强链“8+28”产业体系,与德阳“1+5+N”产业体系中装备制造、通用航空、数字经济等领域存在重合,产业链供应链较弱,成德眉资四个城市还没有在各自的重点支柱产业上集聚成较大的影响力,还未明显发挥出各自的产业集群效应。

在政策配套方面,缺乏灵活的科研体制、中外合作办学的探索实践及科研人员知识产权的保护制度,成都作为副省级城市,与德阳、眉山、资阳三者相比拥有更加多的资源,便于从各个角度制定较为灵活恰当的政策,比如宽松的财政、税收以及多名智库人员和专家等。然而,德阳、眉山和资阳三市无法提供相同的政策红利,导致地区之间的政策便利差距显著,政策协调性和系统性也存在不足。目前成德眉资都市圈建设明确了同城化发展成长期的工作思路、行动目标,确立了八个方面 26个领域的重点任务,发布了许多成功的建设实践案例,更详细的配套政策还有待完善。

四、成德眉资都市圈协同创新能力指标体系构建思路

建立都市圈协同创新能力评价指标体系的根本目的是要根据指标对科研创新活动运行的过程、业绩和成果进行考核,并采取不同的技术措施和各种政策,实现各区域创新水平均衡发展,带动和鼓励各区域创新活动主体科学成长,推进成德眉资都市圈高质量发展。基于此,本文指标体系的构建过程主要是通过应用系统管理方法,从资源—主体—成果—环境四个方面入手,结合专业咨询研究制定协同创新绩效指标,后续在确定各类指标的权重系数时为保证客观性主要采取熵值法。

五、成德眉资都市圈协同创新能力指标体系的具体设置

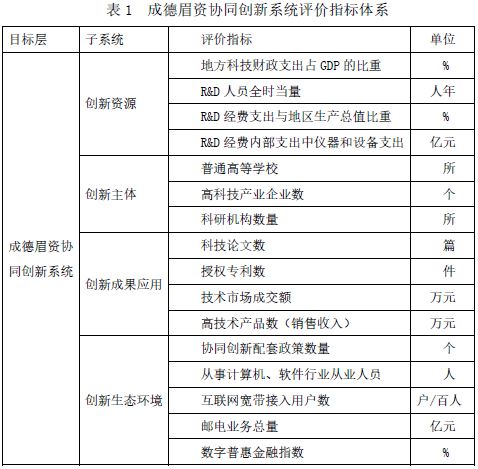

本文结合成德眉资都市圈协同创新发展中的挑战,基于指标体系的构建思路和指标选取的整体性、科学性、权威性、可行性等原则,将成德眉资都市圈协同创新活动划分为创新资源、创新主体、创新成果应用、创新生态环境四个基本环节。本文参考黄寰关于评价成渝地区双城经济圈的协同创新发展能力的部分指标,创新生态环境相关指标参考赵涛等关于数字经济、创业活跃度与高质量发展相关研究,创新主体和创新成果指标参考倪君关于京津冀区域协同创新水平评估指标,并结合成德眉资都市圈协同创新情况构建了本文的指标体系包括一级指标 4个,二级指标 16个,如表 1所示。

六、结语

本文在分析了成德眉资都市圈区域协同创新发展状况的基础上,结合相关研究成果设计出评测指标体系,后续相关的指标间的相关性排查以及评价方法的选择,以及各指标的权重设置都还需要进一步完善,同时后续将结合成德眉资都市圈至 2020年以来的建设成果进行进一步探讨。

参考文献

[1]邓晶,黄珊,幸小云,等 .区域协同创新对城市群绿色经济发展的影响研究 [J].城市问题,2022(4):12.

[2]王钰 .四川省“一干多支”区域科技协同创新能力指标体系研究 [J].科技视界,2019(28):3.

[3]王海花,李烨,郭建杰,等 .数字化转型背景下技术邻近与跨区域协同创新质量——基于长三角的经验证据 [J].华东经济管理, 2022,36(4):9.

[4]郑文江,俞佳敏,黄璐,等 .区域科技协同创新体系分析框架研究——以珠江三角洲地区与香港的区域合作为例 [J].科技管理研究,2019,39(24):7.

[5]黄寰,况嘉欣,张秋凤,等 .成渝地区双城经济圈的协同创新发展能力研究 [J].技术经济,2021,40(6):8