长三角一体化视角下技术创新和产业升级的协整关系

基金项目:2023年浙江省大学生科技创新活动计划;项目名称:长三角一体化视角下技术创新和产业升级的协整关系与发展路径,以嘉兴市为例;项目编号:2023R4060002

杨阳 沈煜杰 朱婧楠 黄雯静

作者简介:

杨阳(2003—),男,四川绵阳人,汉族,嘉兴南湖学院本科在读,研究方向:国际投资

沈煜杰(2002—),男,浙江嘉兴人,汉族,嘉兴南湖学院本科在读,研究方向:审计

朱婧楠(2003—),女,浙江金华人,汉族,嘉兴南湖学院本科在读,研究方向:金融理财

通讯作者:黄雯静(1994—),女,广西梧州人,汉族,管理学博士,嘉兴南湖学院,讲师,研究方向:组织形态和风险管理

【摘要】发展是当今中国的第一要务,创新驱动和产业结构转型升级是推动经济高质量发展的重要保证。本文以对 2010—2020年的长三角地区 26城的年度数据为研究样本,深刻探讨长三角一体化视角下技术创新和产业升级之间的协整关系。研究发现 :2010—2020年长三角26城技术创新与产业结构升级之间具有显著协整关系,技术创新和产业升级之间相互促进,时间层面上呈螺旋上升趋势;但是长三角地区技术创新水平和产业结构水平存在一定程度的失衡现象,技术转化效率较低。针对此现状,应采取构建“1+3+N”协同创新格局、搭建跨区域的大型科创平台和推进产业转移与升级等政策举措推动长三角技术创新和产业升级。

【关键词】长三角;产业升级;技术创新;面板数据;协整关系

一、引言

长江三角洲城市群凭借其经济活力和创新能力,已经逐步成为我国改革开放的前沿地带。然而,在经济持续位于全国领先地位的同时,也出现产能过剩、经济增长迟缓等问题,如何高质量、一体化发展成为了当前进一步增强区域核心竞争力亟须解决的问题。

二、文献综述

国内外关于技术创新对产业升级的研究最早可以追溯至 19世纪末,学者普遍认为,技术创新是影响产业结构升级的重要因素。二十世纪中叶,创新层次的研究肯定了技术创新对经济增长的关键性作用(Solow,1957;Romer,1986)。纪玉俊和李超(2015)提出我国地区创新和产业升级之间存在空间溢出效应,其由空间误差模型分析得出。

随着学者们的研究,越来越多的文献揭示了产业结构升级对技术创新水平同样具有正效应。Breschi等(2000)通过实证分析对技术创新驱动产业升级模式进行了研究。颜礁等(2012)使用空间面板模型探讨了产业多样性的知识溢出效应。李伟庆等(2015)探讨动力机制后认为产业升级对中国整体自主创新存在显著的正面溢出效应。

技术创新和产业升级相互影响,二者构成了一个双向的因果关系。技术创新会影响产业动态,而产业动态反过来也会对技术创新方向和进展产生影响。Wahab(2011)等认为技术创新和产业结构升级之间关系紧密,而且对产业演化具有一定促进作用。童毛弟等和吴继英(2015)等依据江苏省数据进行研究发现,技术投入不仅对产业升级有正向影响,同时也能促进技术创新。

三、变量选取及数据来源

1.变量选取及说明

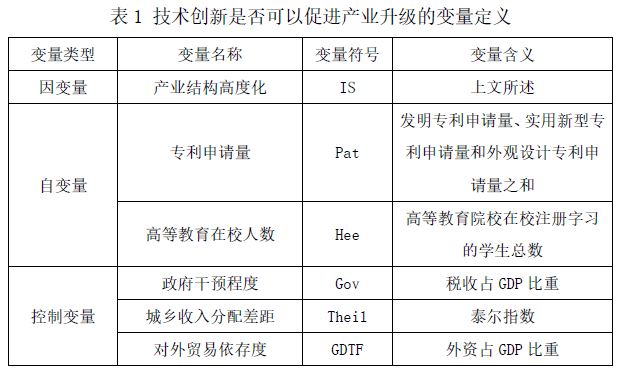

本文研究产业升级与技术创新之间存在的双向协整关系。变量选取两套体系,分别考虑技术创新对产业升级的促进作用和产业升级如何影响技术创新水平。

(1)技术创新对产业升级具有正向促进作用

在被解释变量的选取上,本文采用产业结构高度化(IS)来衡量产业升级程度。传统上,学者们使用第三产业产值占 GDP的比例来度量 IS,但这种方法忽略了第一、二产业的重要性。因此,本文参考徐德云(2008)、高素英(2017)等的研究结果,使用将第一产业赋值最小,第二产业赋值居中,第三产业赋值最大的方法来构建产业结构高度化指标公式如下:

IS=1*第一产业增加值占比 +2*第二产业增加值占比 +3*第三产业增加值占比

本文参考张远、李焕杰、虞义华等学者的做法,将专利申请量(Pat)和高等教育在校人数(Hee)作为解释变量,分别反映技术创新能力和当地的技术创新环境。控制变量为政府干预程度(Gov)、城乡收入分配差距(Theil)和对外贸易依存度(GDTF)。

各变量选取和度量如表 1所示。

(2)产业升级可以提高技术创新水平

在论证产业升级是否可以提高技术创新水平时,本文选取专利申请量(Pat)作为被解释变量,地区专利申请量能够反映地区的创新能力。其中核心解释变量通过产业结构高度化(IS)来衡量。技术人力资本水平、技术创新环境、地区发展水平(GDP)选取为控制变量。其中技术创新环境由高校数量(NU)和教育支出程度即教育支出占 GDP的比重(SE)来衡量,技术人力资本水平(THCL)由科技人员占全社会就业人数比重来衡量。受篇幅所限此回归的各变量选取和度量可向作者索要。

2.数据来源及描述性统计

本文数据样本为 2010—2020年长三角 26个城市面板数据,数据来自于《中国城市统计年鉴》《中国省市经济发展年鉴》以及各省市统计年鉴。由于观测值样本量不同,最后采用非平衡面板。变量描述性统计受篇幅所限可向作者索要。

四、实证结果分析

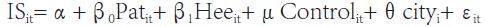

1.技术创新对产业升级的正向作用在论证技术创新对产业升级具有正向促进关系时,本文进行

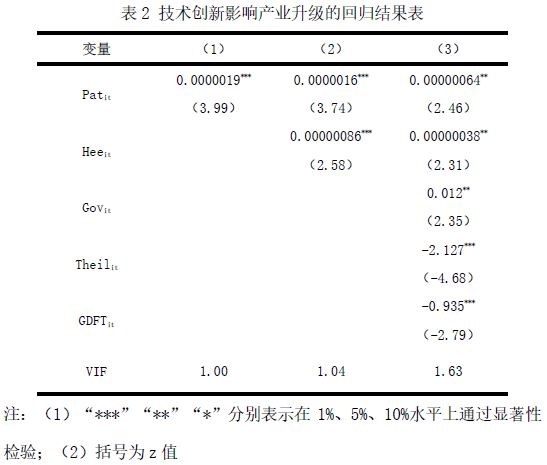

豪斯曼检验后,发现原假设成立,因此本文选取随机效应模型;同时,控制每个城市的个体效应以提升模型稳健性,因此本文模型如下:

在模型中,α为常数,β 0、β1、μ和 θ均为对应的系数,ε为扰动项。同时 Control为控制变量,包括了政府干预程度(Gov)、城乡收入分配差距(Theil)和对外贸易依存度(GDFT)。

为了更加真实准确地反映实证结果,本文回归(1)仅加入专利申请量(Pat),回归(2)中加入了高等教育在校人数(Hee)用来反映创新环境,回归(3)中加入了所有的控制变量,且 VIF检验显示为 1.63,不存在明显的多重共线性。最终实证结果如表2。

回归(1)中,专利申请量和产业结构升级呈正相关且通过了 1%显著性检验,表明专利申请量和产业结构升级具有显著的正相关关系。在加入高等教育在校人数(Hee)第二个解释变量后,虽然专利申请量与产业机构升级的系数有所下滑,但是依旧通过了 1%显著性检验;而且高等教育在校人数同专利申请量一样和产业升级具有显著的正相关关系,且均在 1%水平上显著。这说明专利申请量与高等教育在校人数和产业升级都有显著正相关的关系,技术创新的产出与技术创新的环境对促进产业结构升级都具有正向作用。

最后,回归(3)加入了全部控制变量,在控制变量方面,城乡收入分配差距与对外贸易依存度的回归系数为负,并在 1%的水平上通过显著性检验,表明缩小城乡分配收入和对外贸易依存度对产业升级具有显著促进作用,政府干预程度系数是显著为正,表明提高政府干预程度也能够促进产业升级。回归(2)与(3)相对比,在加入控制变量之后,专利申请量与高等教育在校人数这两个解释变量的对产业升级的促进作用显著程度有所下降,但仍然对产业升级具有显著促进作用,均在 5%水平上显著,从而显示了专利申请量与高等教育在校人数对促进产业升级的稳健性。

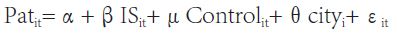

2.产业升级反作用于技术创新

在论证产业结构升级能够提高技术创新发展水平时,本文进行豪斯曼检验后,发现强烈拒绝原假设,同时考虑到每个城市的个体固定效应。因此选取固定效应模型,此处模型如下:

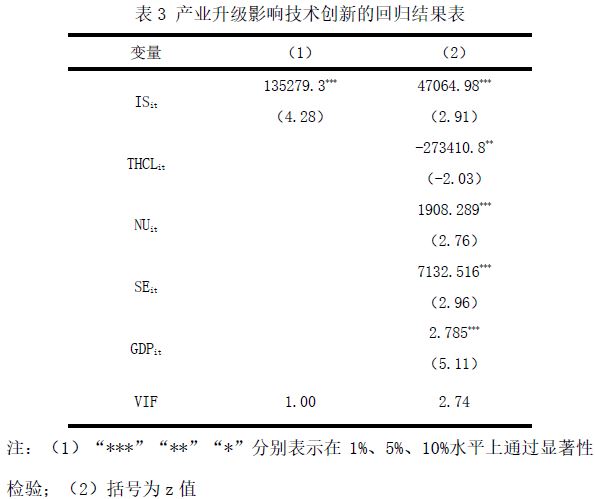

在模型中,α为常数,β、μ和 θ均为对应的系数,ε为扰动项。同时 Control为控制变量,包括了技术人力资本水平、技术创新环境、地区发展水平。为了更加真实准确地反映实证结果,本次回归(1)仅加入产业结构高度化(IS),回归(2)中加入了所有的控制变量,且 VIF检验显示为2.74,不存在明显的多重共线性。最终实证结果如表3。

回归(1)中,产业结构高度化和专利申请量呈正相关而且通过了 1%显著性检验,表明专利申请量和产业结构高度化具有显著的正相关关系。

回归(2)加入了全部控制变量后,产业结构高度化的系数虽然出现下降,但是依旧通过了 1%的显著性检验,其反应产业结构高度化对对于技术创新具有显著的促进作用。在控制变量方面,技术创新环境水平中的高校数量和教育支出程度以及地区产值水平系数均为正,并且均通过了 1%的显著性检验,这在一定程度上技术创新环境和地区产值水平对技术创新水平也有显著促进作用。

3.稳健型检验

本文通过更改自变量的度量方法以保证实证结果的稳健性。在论证技术创新可以促进产业升级时,选取了滞后一期的专利申请量(Pat)和高等教育在校人数(Hee)衡量技术创新程度,同时也滞后一期所有的控制变量,以减少潜在的内生性偏差。在论证产业升级可以反作用于技术创新时,本文选取了滞后一期的产业结构高度化(IS)衡量产业结构升级程度,同时对控制变量也进行滞后一期的处理,以减少潜在的内生性偏差。受篇幅所限稳健型检验结果可向作者索要。

从结果来看,无论是论证技术创新可以促进产业升级,还是论证产业升级可以反作用于技术创新,其检验结果与上文基本一致,说明本文的结论具有较好的稳健性。

五、结论与启示

1.研究结论

本文以 2010—2020年长三角 26城为样本,对产业升级和技术创新进行实证分析,发现长三角 26城产业升级和技术创新之间存在协整关系。具体结论如下:(1)技术创新对产业升级的正向作用。技术创新通过提升生产效率、降低生产成本,促进地区产业结构的改善,推进地区产业升级。(2)产业升级反作用于技术创新。产业升级需要技术创新的支撑,不断提升的产业需求对技术创新有着更高的要求,推动了技术不断发展和升级。(3)数据对比发现,长三角地区技术创新水平和产业结构水平存在失衡现象,导致长三角地区科技创新转化为实际生产力的效率较低。

2.研究启示

第一,打造“1+3+N”协同创新格局:上海作为核心引领,与周边江苏、浙江和安徽三省共同组成协同创新区,打造“1+3+N”的创新格局。第二,建设大型科技创新平台:发挥优势高校和科研院所的作用,建设一批大型科技创新平台,如上海科技创新中心、江浙科创走廊等,加强产学研合作,提升技术创新能力。第三,推动产业转移升级:支持传统制造业企业进行智能化改造,推动产业升级。同时鼓励发展新兴产业,提升产业结构水平。第四,搭建跨区域交流合作平台:建立长三角创新人才联盟和技术服务联盟等跨区域交流合作平台,促进人才交流和技术共享,推动长三角区域产业升级和技术创新。

参考文献

[1]纪玉俊,李超 .创新驱动与产业升级——基于我国省际面板数据的空间计量检验 [J].科学学研究,2015,33(11):1651-1659.

[2]颜礁,赵定涛 .产业多样性与区域创新差异——基于中国省际面板数据的实证分析 [J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2012,12(5):84-90.