建筑企业多元化经营战略的边界与效益研究

——基于资源约束与价值创造的动态视角

张文亭(中铁十二局集团建筑安装工程有限公司,山西 太原 030027)

作者简介:

张文亭(1987—),男,本科,会计师,主要研究方向为内部控制、税务管理。

摘要:本研究从资源约束与价值创造的动态视角出发,聚焦建筑企业多元化经营战略的边界与效益。在理论分析框架基础上,结合具体案例和实证分析,揭示资源基础、能力储备对多元化边界的影响机制,探讨多元化经营在不同阶段对企业价值创造的作用路径。研究发现,建筑企业多元化经营存在最优边界;实现多元化效益最大化的关键在于动态调整资源配置与核心能力培养。

关键词:建筑企业;多元化经营;边界;效益;资源约束

一、建筑企业多元化经营的边界分析

(一)资源约束对多元化边界的影响

1.有形资源约束

资金、设备、人力等有形资源的有限性直接限制业务扩张速度。以资金为例,建筑行业特有的“垫资施工”模式导致企业现金流压力显著,若过度投资非相关领域 (如房地产开发),易引发主业资金链断裂。例如,合肥某建工集团因对房地产项目垫资比例超过70%,在HD集团爆雷后被拖欠工程款2.7亿元,最终导致2025年资不抵债进入破产重整程序。设备与人力方面,资质升级所需的专业设备投入 (如装配式建筑生产线) 和技术人才储备 (如BIM工程师)构成硬性门槛。住建部数据显示,2024年资质升级通过率仅为41.2%,其中设备和人员不达标是主要原因。

2.无形资源约束

品牌、技术、管理经验等无形资产需与新业务高度匹配。品牌稀释风险在跨界经营中尤为突出。例如,某省属建工集团 2021 年盲目进入光伏 EPC 领域,因缺乏电力设计资质与专业团队,导致品牌声誉受损,后续同类项目投标成功率下降35%。技术能力错配同样显著,建筑企业传统施工技术与新兴领域 (如智能建造) 的技术体系存在代差,需通过并购或长期研发实现能力重构。管理经验方面,传统施工项目的短周期管理模式难以适应基础设施运营等长周期业务需求。例如,某央企子公司因套用施工管理经验运营PPP项目,导致项目回报率低于预期12%。

(二)动态边界的形成机制

1.资源适配度的动态阈值

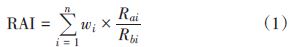

资源适配度 (RAI) 通过量化模型衡量资源供给与业务需求的匹配程度,计算公式为:

式中:wi为资源权重;Rai为实际资源量;Rbi为业务需求资源量。以某建筑企业拓展绿色建筑业务为例,若其可再生能源技术专利数量 (Rai) 与项目需求 (Rbi) 的比值低于 0.6,且专业技术人员占比不足 20%,则 RAI 低于阈值0.7,会触发边界预警。

2.市场机会的时空特性

市场机会的有效性与政策导向、技术革新、区域发展差异等要素有关。例如,住建部于 2025 年出台新规,要求新建建筑中绿色建筑占比必须超过70%,这一政策为掌握装配式技术的企业提供了发展机会;而一些企业没有提前布局BIM技术,导致与智能建造市场机遇失之交臂。区域市场差异同样不可忽视:长三角地区凭借良好的产业基础与技术优势,装配式建筑渗透率已达35%;反观中西部地区,受限于经济发展水平与产业配套不足,装配式建筑渗透率尚不足15%。

3.风险承受力的量化评估

企业风险承受力的评估,可从财务状况与项目实施风险两个维度展开。在财务指标评估方面,当企业资产负债率超过75%,且经营性现金流连续两年为负时,企业的财务风险处于高位,资金链断裂风险显著增加。项目风险评估可运用层次分析法 (AHP) 搭建科学的风险评估模型。该模型将政策变动、甲方信用、技术复杂度等关键因素纳入评估指标体系,实现对项目风险的系统分析。

4.三维动态平衡机制

企业战略决策的制定,需综合考量资源适配度、市场机会潜力与风险承受能力三个核心要素。当企业资源适配度指数 (RAI) 达到 0.7 及以上,市场机会评估得分高于行业平均水平,且资产负债率控制在 75% 以内时,企业可适时启动多元化扩张战略;反之,则应聚焦核心业务,巩固竞争优势。

二、多元化经营的效益与价值创造路径

(一)多元化的价值创造机制

1.协同效应的多维释放

(1) 技术协同:通过核心技术的跨业务迁移实现价值增值。例如,中国建筑将超高层建筑施工技术延伸至模块化建筑领域,研发的“空间模块化建造技术”使酒店项目工期缩短 40%、单位成本降低 22%。2024 年其绿色建筑业务营收占比提升至18%,毛利率达15.6%,高于传统业务3.2个百分点,技术外溢效应显著。

(2) 供应链协同:共享采购平台与物流体系降低交易成本。例如,上海建工构建“建筑工业化供应链平台”,整合 PC 构件、门窗幕墙等供应商,使装配式建筑项目采购成本降低12%~15%,同时通过集中仓储配送,缩短物资周转周期7天以上。

(3) 管理协同:标准化管理体系的复制与优化。例如,中建三局将“项目管理标准化手册”应用于基础设施运营业务,使养护项目人力成本降低18%,客户满意度提升至 89 分。管理经验的跨领域复用,本质是彭罗斯提出的“管理性服务”[1]在多元化中的价值实现。

2.风险分散的结构性优化

相关多元化通过业务关联性实现风险对冲,而非相关多元化则依赖产业周期互补。以中国交建为例,其公路工程 (周期性强) 与城市综合开发 (抗周期) 业务形成组合,2023年经济下行期公路业务营收下降9%,但城发业务增长17%,整体营收保持4.2%正增长。财务数据显示,相关多元化企业的营收波动率 (标准差) 较单一业务企业低23%,资产负债率波动幅度缩小15%。非相关多元化需谨慎评估。某地方建筑企业涉足商业地产导致负债率飙升至85%,在地产调控下资金链断裂,印证了“过度非相关多元化增加系统性风险”。

(二)效益的动态变化规律

1.成长期:机会驱动的效益递增

处于成长期的企业 (成立5~10年,营收复合增长率>10%),通过快速拓展相关业务抢占市场。例如,浙江建投在2018—2022年成长期布局市政、轨道交通等领域,多元化熵值从0.3提升至0.6,营收年均增长19%,ROE从8.2%提升至12.5%。此阶段资源冗余度高 (资产负债率<65%),协同效应主导效益增长,边际收益递增。

2.成熟期:边界约束下的效益峰值

进入成熟期后 (营收增速<5%,市场份额稳定),多元化效益触及倒 U 形曲线顶点。对 2018—2023 年沪深 A股 68 家建筑企业的面板数据回归显示,多元化熵值与ROE 的倒 U 形关系显著。以中国建筑为例,其 2021 年多元化熵值达0.75,ROE达15.3%的历史峰值;随后因过度涉 足 金 融 投 资 (熵 值 突 破 0.9), 2023 年 ROE 回 落 至12.8%,验证了“超过最优边界后边际效益递减”的规律。

3.衰退期:战略收缩的效益修复

衰退期企业 (连续两年营收负增长) 需通过剥离非核心业务聚焦资源。某东北建工集团2020年启动“归核化”战略,出售文旅、农业等非相关业务,将多元化熵值从1.2降至0.5,集中资源发展装配式建筑,2023年毛利率从10.1%回升至13.6%。此阶段符合Teece动态能力理论,即通过资源重构修复价值创造能力[2]。

(三)价值创造的关键路径

应构建“三维驱动模型”解析效益提升逻辑。(1) 纵向深耕:沿产业链上下游延伸 (如设计—施工—运营一体化),提升单个项目价值捕获能力,典型企业如上海建工(全产业链模式使项目利润率提升 5~8 个百分点)。(2)横向拓展:在建筑工业化、智能建造等相关领域布局,利用技术关联性实现规模经济,2024 年装配式建筑企业平均营收增速 (16%) 显著高于行业均值 (3.8%)。(3) 跨界融合:谨慎涉足“建筑+”领域 (如建筑光伏一体化),需确保资源适配度>0.8 且动态能力指数>60 分,避免陷入“跨界陷阱”。

多元化效益的实现本质是资源配置效率与能力动态匹配的结果,企业需在生命周期不同阶段精准把握扩张节奏,通过“相关为主、非相关为辅”的策略,在边界约束内实现价值最大化。

三、案例研究:中铁十二局动态能力构建

(一)资源约束突破路径

1.资金循环体系创新

中铁十二局通过“项目利润—研发投入—新业务孵化”闭环机制突破资金约束:将EPC项目超额利润的15%注入创新基金 (2023 年累计投入 2.3 亿元),重点支持装配式建筑、智慧工地技术研发,形成利润反哺机制;开发的高效模板体系使混凝土浇筑效率提升 40%,直接创效1.2亿元/年,实现研发成果转化;依托BIM技术积累成立数字土木研究院,孵化出智能检测、数字资产管理等6个新兴产业板块。

2.技术迁移网络构建

中铁十二局将高铁施工BIM协同平台应用于深圳地铁12号线数据中心项目,碰撞检查发现管线冲突137处,缩短工期 28 天;将隧道施工三臂凿岩台车改造后应用于矿山工程,使设备利用率从 58% 提升至 82%;编制的 《智慧工地建设标准》 被纳入中国铁建企业标准库,支撑 32个项目获评省级示范工程。

(二)价值创造机制创新

1.产业协同平台建设

中铁十二局构建了“设计—施工—运维”全链条协同体系。其在太原机场改扩建工程中,采用BIM正向设计使设计变更减少 65%,返工成本大幅降低;通过“铁建云

采”平台实现钢材集中采购,议价能力提升后成本下降8.3%,年节约资金1.8亿元;积累的2.1TB工程数据资产,支撑智慧运维服务收入从2021年的0.9亿元增至2023年的

3.2亿元。

2.数字资产管理体系

中铁十二局在华南现代中医药城项目部署 2136 个物联网传感器,实时采集施工数据 1200 万条/日;通过“136”数据体系 (1个主数据中心+3层处理体系) 清洗无效数据38%,使数据可用率提升至92%;基于历史数据训练的工期预测模型,使新项目进度偏差率控制在±3%。

(三)动态能力构建路径

1.环境感知能力

中铁十二局设立了“政策研究室”,建立了建筑业政策数据库 (收录政策文件 1 200+份),使政策响应速度缩短至72h。

2.资源重构能力

中铁十二局开发了“铁建云租”平台,实现了施工设备跨项目共享,使设备闲置率从35%降至12%。

3.创新迭代能力

中铁十二局实施“揭榜挂帅”机制,2023 年攻克了装配式建筑节点连接技术等7项“卡脖子”难题。

四、结语

研究表明,建筑企业多元化存在最优边界,受资源约束与动态能力双重影响;价值创造需通过资源整合与业务协同实现,动态调整是关键。建筑企业在多元化经营实践中,应建立资源审计机制;优先向产业链上下游延伸;构建敏捷决策体系,及时调整业务组合。

参考文献

[1] 邱慧芳 . 彭罗斯基于企业成长理论的跨国公司观点介评[J].商业经济,2025(5):88-92,141.

[2] 孟韬,李佳雷.动态能力理论研究现状与热点的文献可视化分析[J].科技进步与对策,2019,36(11):153-160.